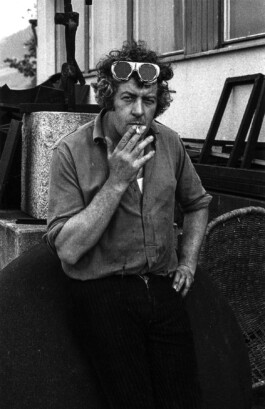

Foto: Jos Näpflin

FE – das Element Künstlerischer Innovation

… «Überblickt man heute, zwei Jahre nach seinem Tod im November 2011 sein Werk, so zeichnet sich ab, wie konsequent sich dieser Plastiker entwickelte, wie elementar die Grundformen seiner Gestaltung sind und wie originell er sie immer wieder neu in Szene setzte. Dabei zeichnete sich eine Silhouette ab, die dem Blick, wie er ihn in seinem Haus in der Huob ob Stans vor sich hatte, entspricht. Wie die Bergketten in der Ferne, die sich zu einer Zackenlinie vereinigen, in der jedes Element einzigartig ist und doch mit dem Ganzen eine Einheit bildet, gibt es in diesem Lebendwerk keine Redundanzen, sondern immer wieder neue Notwendigkeit. So bezeichnend der Blick in die Ferne für das Werk als Ganzes ist, so treffend ist die Empfindung des steilen Anstiegs im Rücken des Hauses für die Analyse der Einzelarbeit. Gegen die latente Bedrohung, die von den Felswänden ausgeht, gegen ihr drückendes Gewicht, ihre lichtraubende Masse schwang er in jedem seiner Werke den Hammer. Er brachte das massive Eisen in neue Form, spitzte es zu und zwang es mit gewaltigen Klammern zusammen. Es wird deutlich, dass er Grundkonstellationen immer wieder neu anging. Dazu gehört die Herstellung einfachster Ordnungsgefüge aus gleichwertigen Einzelteilen, die sich wie Gebirge falten und in Rahmen zusammenstauchen wie Gesteinsmassen unter einem Gletscher. Odermatts geschmiedete Plastiken sind Monumente, welche die elementaren Kräfte der Natur in sich aufgenommen haben und sie in den vom Künstler gelenkten Formverläufen, ihrer materiellen Präsenz, ihrem Wesen und ihrer Aura erfahrbar werden lassen.» …

Frehner Matthias: Fe – das Element Künstlerischer Innovation, Josef Maria Odermatt, Katalog Eisen und Stahl, Kunstmuseum Bern, Scheidegger & Spiess, 2013, S. 11

Foto: Adrian Balbi

Das Werk als Gegenüber

… «Die immer kompakteren Plastiken, die Josef Maria Odermatt in der späteren Achzigerjahre geschaffen hat, wollen nicht die Schwere beschwören. Diese ist ihnen – wenn der absurde Ausdruck erlaubt ist – gewissermassen unbewusst. Aber die Schwere gehört unabweisbar zu ihrer Wirkung. Wer sich ein lässt auf die Betrachtung eines einzelnen Werks, seine Teile studiert und deren Fügung, die Spannungen und Gegensätze in der Komposition, erlebt mit zunehmender Intensität auch seine Schwere. Man spürt in den eigenen Armen, wie es wäre, wenn man diesen Gegenstand aufheben und umhertragen wollte. Seit Johann Gottfried Herders epochemachendem Aufsatz Plastik von 1778 wissen wir, dass im Sehen auch der haptische Sinn des Menschen aktiviert wird. Der Blick auf das Geformte belebt das Tastgefühl des Betrachters, erweckt das Sensorium seiner Hand. Goethe hat Herders Erkenntnis in der fünften römischen Elegie zu dem berühmten Vers verdichtet: «Sehe mit fühlendem Aug’, fühle mit sehender Hand.» Dies gilt auch für die Schwere. Wir fühlen sie, wenn wir Odermatts Plastiken langsam betrachten – denn wie sie langsam entstanden sind, wollen sie auch langsam angeschaut sein. Und wir erkennen: Da ist etwas, das nicht einfach zur Verfügung steht. Zu keinem flinken Gebrauch geschaffen, lässt es sich auch nicht locker wegwerfen. Seine Würde, die Würde des unwiderlegbaren Dings, verdankt sich auch seiner Schwere. Sie gehört zu ihm wie die Grau-, Braun- und Schwarztöne, in denen seine Oberflächen schimmern.» …

Von Matt Peter: Das Werk als Gegenüber, Josef Maria Odermatt, Katalog Eisen und Stahl, Kunstmuseum Bern, Scheidegger & Spiess, 2013, S.17

Foto: Regula Odermatt-Bürgi

Eisen geschmiedet/geschweisst 2000

… «Die Arbeit des Bildhauers ist dazu da, getan und beachtet zu werden. Odermatt geht vor wie jemand, der selbstverloren ein Material in die Hand nimmt und ihm eine Form gibt, die der Hand und dem Material entspricht. Vom spielerischen, ziellosen, sich fraglos anbietenden Rollen, Drehen, Drücken und Biegen des Materials, der Anordnung, Verteilung, Aufreihung und Verbindung naheliegender Formen unterscheidet sich Odermatts Arbeit nur dadurch, dass sein Material schwer, zäh und widerspenstig ist und dessen Verformung grosse körperliche und maschinelle Kraft beansprucht. Mehr als je zuvor zeugen seine Arbeiten der letzten Jahre vom gelassenen Einvernehmen mit der Dunkelheit des Materials.»

Loock Ulrich: Eisen geschmiedet/geschweisst 2000, Josef Maria Odermatt, Katalog Eisen und Stahl, Scheidegger & Spiess, 2013, S. 26.f

Download Texte

- Frehner Matthias: Fe – das Element Künstlerischer Innovation,

Josef Maria Odermatt, Katalog Eisen und Stahl, Kunstmuseum Bern,

Scheidegger & Spiess, 2013, S. 9-13

↓ PDF 4.6 MB - Von Matt Peter: Das Werk als Gegenüber,

Josef Maria Odermatt, Katalog Eisen und Stahl, Kunstmuseum Bern,

Scheidegger & Spiess, 2013, S.14-17

↓ PDF 3.3 MB - Loock Ulrich: Eisen geschmiedet/geschweisst 2000,

Josef Maria Odermatt, Katalog Eisen und Stahl, Kunstmuseum Bern,

Scheidegger & Spiess, 2013, S. 21-27

↓ PDF 100 KB - Niklaus Oberholzer: Josef Maria Odermatt, Stans,

Artikel in: Vaterland Nr. 188, 16.4.1975

↓ PDF 756 KB - Tina Grütter: Josef Odermatt,

in: Kunstbulletin Nr.5, 1985

↓ PDF 1.3 MB

Foto: Regula Odermatt-Bürgi

Foto: Regula Odermatt-Bürgi